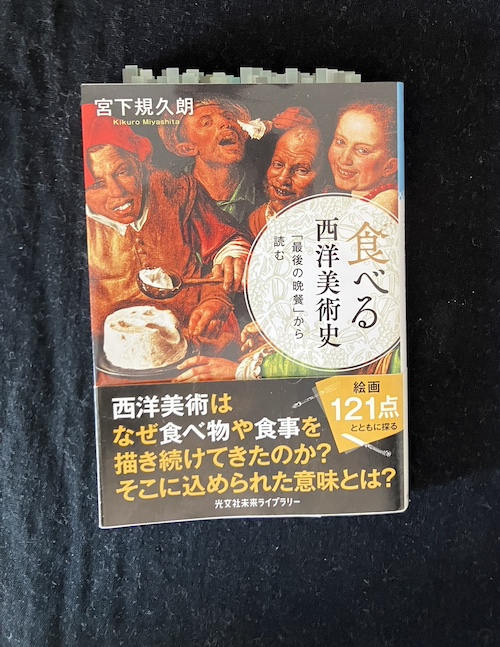

『食べる西洋美術史「最後の晩餐から読む」』 宮下規久朗 著

〈 食事こそはコミュニケーションの最大の手段であり、宗教と芸術につながる文化であった。人と人、社会と個人、文明と自然、神と人、罪と救い、生と死、それらすべてを結合させる営みが食事であった。また真の芸術は、単なる感覚の喜びなどではない、人間の生の証であり、宗教にも通ずるものである。その意味において、食事と美術、さらに宗教は一直線につながっているのである。〉

『食べる西洋美術史「最後の晩餐から読む」』より

「最後の晩餐」を下敷きにした#012を描く際にその部分だけ資料にと手にしたこの本を最近になってようやく読むことができた。結局のところ、もっと早く読んでおけばよかったと思える内容でこれを読んでいたのならまた違った出力がなされていたのかもしれない。などと、たらればは御法度であるが。それだけ内容は面白いものであったし、静物画についても随分と触れられていた。

静物画については随分と悩んだ。どうしたらいいのか描けば描くほどに迷いが出た。別に先人がやってきたことに属する必要はない。しかし、新しいものは受け入れられにくい。何度も人目に触れたことのある作家であるのなら新鮮で面白がってもらえる/受け入れてもらえると思うが、経験の少ない私にとっては突然それをすることは特別なものがない限りは難しいだろう。人は理解できる/安心できるものを求めるところがある。

食にまつわる西洋美術ということだが、(自慢ではないが)私は何度となく食に躓いてきた。段差などどこにあろう。生きるためには食べねばならないというのに。そして、弟は料理人である。興味や関心は必然的に向かう。

オランダの静物画が栄えた時代背景、今とは重みの違う食前の祈りについて、何故果物が多いのか、ヴァニタスについて、カニバリズム、貧富の社会階層、食べることの意味など幅広い内容。私自身、スペインのbodegón(ボデゴン)はやはりこの辺りが描く指針であろうと感じた。スペイン人画家、のちに修道士に成ったJuan Sánchez Cotán(ファン・サンチェス・コターン)や「修道士の画家」と呼ばれたFrancisco de Zurbarán(フランシスコ・デ・スルバラン)、同時代に活躍したDiego Velázquez(ディエゴ・ベラスケス)の作品への興味は尽きない。高貴性というのか、その精神性というのか、画面から感じられるそのようなものを現代作家ではなかなか見ることができない。そのようなところが私にとって描く目標ではないだろうか。

できればカラーで読みたいのだが、文庫版であればぜひあとがきまで読んでもらいたい。

コメントを残す